近年、政府主導のもと、多くの企業で賃上げが議論されています。

しかし、賃上げにはメリットだけでなく、企業にとって重要なデメリットも存在します。中小企業では、人件費の増加が経営を圧迫するケースも少なくありません。

本記事では、賃上げが求められる背景や、企業が直面するデメリット・リスクを詳しく解説します。賃上げの検討を進める際の参考として、ぜひ最後までご覧ください。

株式会社マウンティンは、企業型確定拠出年金の導入から運用までをトータルサポートしています。850社以上*の企業へ導入した豊富な実績とノウハウで、貴社の課題に寄り添い、最適な支援をご提供します。

*2025年6月時点

まずは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください。

賃上げが求められる理由・背景

現在の日本では、物価高騰や人手不足などの社会的背景から、賃上げの必要性が高まっています。企業を取り巻く環境が変化するなかで、従業員の待遇改善が重要な経営課題のひとつです。ここでは、賃上げが求められる理由や背景を詳しく解説します。

賃上げが求められる主な理由は、次の3つです。

- ・物価が上昇している

- ・人材の確保や定着が困難になっている

- ・賃上げ促進税制が導入された

物価が上昇している

近年、日本では円安の進行やエネルギー・原材料価格の高騰を背景に、国内の物価が大きく上昇しています。

物価上昇の状況下で、名目賃金が据え置かれると実質賃金は下がり、生活費の負担が大きくなります。個人の生活満足度や購買力の低下だけでなく、企業の売上減少や経済全体の停滞にもつながりかねません。

このような現状を受け、企業には賃上げの必要性が強く求められています。賃上げで生活の安定が保たれれば、消費が活性化します。一方で、企業側の負担が増える課題もあるため、慎重に判断しなければいけません。

人材の確保や定着が困難になっている

多くの業界で人手不足が深刻化しており、企業にとって人材の確保と定着が大きな課題です。

優秀な人材は好条件を求めて転職する傾向があるため、企業は賃上げで待遇を改善し、従業員の流出を防ぐことが求められています。

また、新たな人材を採用する際も、給与水準が低いと応募が集まりにくくなります。競争力のある給与を提示することで、採用活動を有利に進めることが可能です。

賃上げ促進税制が導入された

政府は企業の賃上げを後押しするため、賃上げ促進税制を導入しています。

賃上げ促進税制は、賃上げに取り組む企業に対し、法人税の負担を軽減する制度です。一定の要件を満たすと、給与等支給額を増やした分の一部を法人税から控除できます。

賃上げ促進税制を利用すれば、賃上げのコストを一部相殺できるため、経営上の負担軽減につながります。

多くの企業が賃上げ促進税制の利用で賃上げし、2024年度には賃上げ促進税制の利用件数は25万件を上回り過去最多となりました。

※出典:賃上げ税制 昨年度の利用は過去最多25万件超 効果検証の指摘も | NHK

賃上げによる3つのデメリット

賃上げには多くのメリットがある一方で、企業経営に与えるネガティブな影響もあります。

賃上げによる主要なデメリットは、以下のとおりです。

- ・人件費が増加する

- ・従業員のモチベーション低下につながる可能性がある

- ・雇用調整するリスクがある

大企業よりも資金力がない中小企業で賃上げを検討している場合、デメリットも含めて慎重に検討する必要があります。

人件費が増加する

賃上げの直接的な影響は、人件費の増加です。

給与だけでなく、社会保険料や賞与、退職金なども連動して増加するため、企業の負担は想像以上に大きくなります。

中小企業では売上に対する人件費の割合が高い傾向にあり、賃上げが利益を大幅に圧迫し、経営の安定性にも影響を与える可能性があります。

結果として、設備投資や事業規模の縮小、状況が悪化すれば廃業や倒産などの深刻な事態に陥るかもしれません。

従業員のモチベーション低下につながる可能性がある

賃上げは必ずしも従業員のモチベーション向上につながるとは限りません。

昇給の基準が不明確な場合や、評価に不公平感がある場合は、チームワークの低下や社内の雰囲気悪化につながるおそれがあります。

また、一律の賃上げでは成果を上げている従業員にとって物足りない結果となるかもしれません。

結果として、従業員のモチベーションが下がり、離職につながるリスクも考えられます。

雇用調整するリスクがある

賃金が増加した後に企業の収益性が悪化した場合、人員削減や新規採用の抑制などの雇用調整を余儀なくされる可能性があります。

雇用調整は、経営面では一時的な負担軽減につながるかもしれません。ただし、人手不足が続くなかでの雇用調整は、業務の停滞や従業員の負担増加を招く可能性があります。

結果として、職場の生産性が低下し、さらなる人材流出につながる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

賃上げによる3つのメリット

賃上げにはデメリットもありますが、適切に実施すれば企業にメリットをもたらします。従業員満足度の向上から企業価値の向上まで、さまざまな効果が期待できます。

賃上げがもたらす主要なメリットは、次の3つです。

- ・従業員のモチベーションが向上する

- ・優秀な人材を採用しやすくなる

- ・企業イメージやブランド力が向上する

従業員のモチベーションが向上する

賃上げは従業員の働きがいに直結し、モチベーションの向上につながります。

厚生労働省の調査によると、年収が増加するほど、仕事の満足度や幸福度が高まった人や、生き生き働ける人の割合が増える傾向にあります。(※)

従業員は給与が上がることで評価されていると実感し、職場への満足度も高まります。結果として、離職率が下がり、人材の定着が進みやすくなります。

また、モチベーションの向上は生産性の向上にも直結し、企業の業績改善につながる好循環を生み出します。

優秀な人材を採用しやすくなる

競争力のある給与水準を提示することで、優秀な人材を獲得しやすくなります。

特に、専門性の高い職種や管理職クラスの人材を求める場合、給与条件の優位性は採用を成功させるうえで重要です。

他社より高い給与を提示することで、多くの応募者が集まりやすくなり、理想に近い人材を確保できる可能性が高まります。

企業イメージやブランド力が向上する

賃上げすることは、従業員の待遇改善だけでなく、企業全体のイメージ向上にも寄与します。

社会的責任を果たす姿勢として評価され、求職者や取引先から信頼性の高い企業と判断され、採用活動や営業面にもプラスに働きます。

また、従業員が誇りを持てる職場として社内外に発信されれば、ブランド力の強化にもつながります。

賃上げが困難な場合は企業型DCの導入がおすすめ

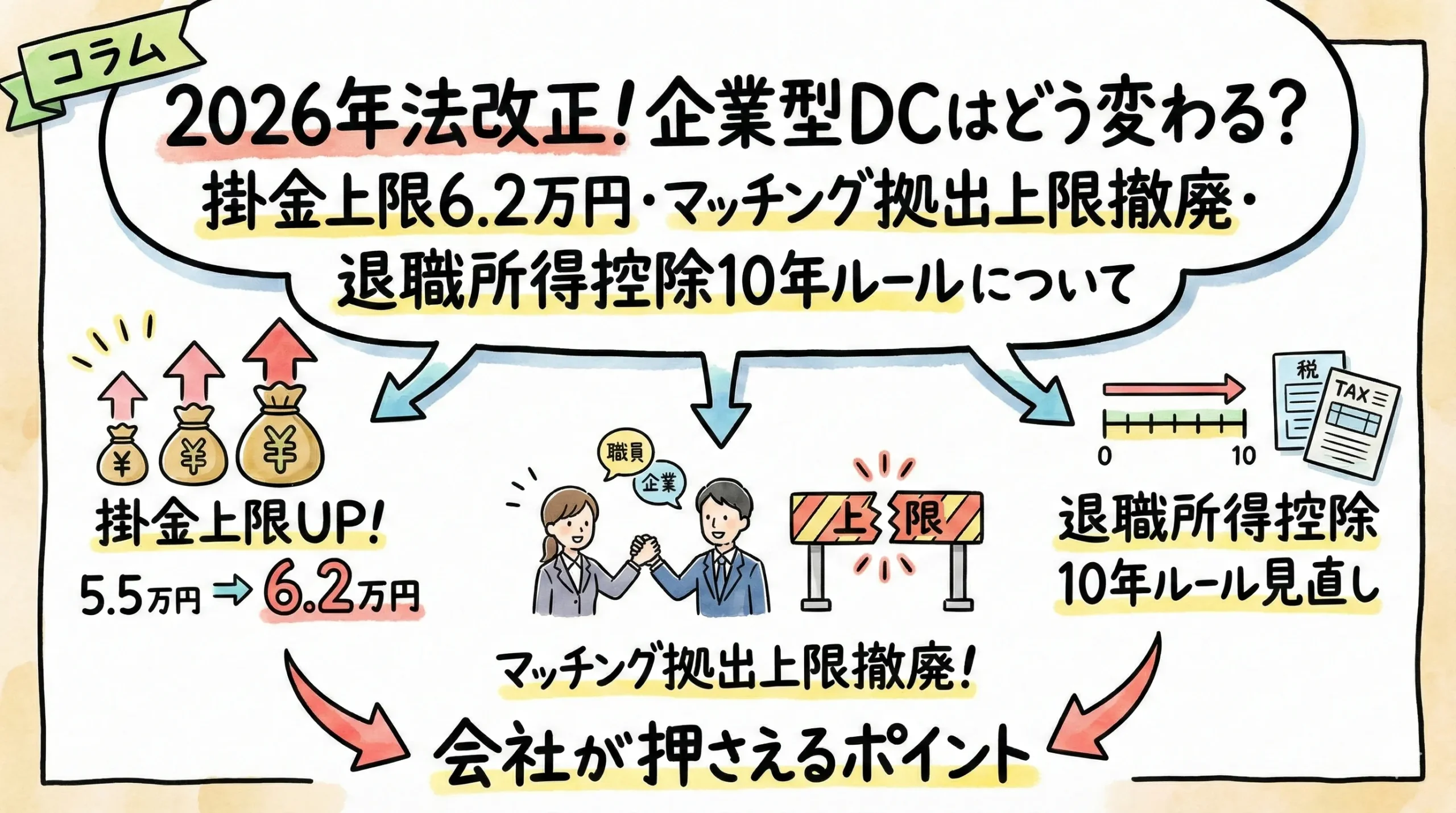

直接的な賃上げが困難な企業でも、従業員の待遇改善を図る方法があります。企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入は、賃上げに代わる有効な選択肢のひとつです。ここでは、企業型確定拠出年金がもたらす具体的なメリットを詳しく解説します。

企業の福利厚生を手厚くできる

直接的な賃上げが難しい企業は、企業型DCを導入すれば、福利厚生制度を手厚くできます。

企業が掛金を拠出することで、運用次第で大きく受取額を増やせます。

給与の一部を年金として積み立てる企業型DCは、直接的な給与増加とは異なりますが、従業員には価値のある福利厚生といえるでしょう。掛金は給与所得とみなされず、所得税・住民税、社会保険料の課税対象外となるため、賃上げよりも節税によるメリットを享受できます。

また、従業員の価値観に合った選択肢を用意することで、福利厚生の満足度が高まり、企業の魅力向上や人材の確保にもつながります。

社会保険料の負担を軽減できる

選択制企業型確定拠出年金を導入すると、社会保険料の負担を抑えられる可能性があります。

従業員が給与の一部を掛金として拠出することで、社会保険料の計算対象となる報酬額が下がるためです。結果として、企業側の負担も軽減され、コストの見直しに役立ちます。

ただし、選択制企業型確定拠出年金は将来の年金や健康保険の給付に影響を与えることもあります。そのため、制度導入時は丁寧な説明や従業員の理解を得ることが大切です。

賃上げのメリット・デメリットを理解して適正化しよう!

本記事では、賃上げが求められる背景や、企業が直面するデメリット・リスクを詳しく解説します。

賃上げは従業員満足度の向上や人材確保に有効な手段である反面、企業経営に与える影響も大きいのが現実です。

人件費の増加や雇用調整のリスクなど、慎重に検討すべきデメリットも存在します。一方で、モチベーション向上や企業イメージの改善など、長期的な競争力強化につながります。

自社の財務状況や事業戦略を総合的に勘案したうえで、適切に判断することが重要です。直接的な賃上げが困難な場合、従業員の待遇改善を図るため、企業型確定拠出年金の導入を検討してみてください。

株式会社マウンティンでは、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入から運用まで、ワンストップでサポートいたします。

これまでに850社以上*の企業様の導入を成功に導いた実績があり、税理士や社会保険労務士、CFPなどの専門家が在籍するグループの強みを活かし、貴社の課題に最適な支援を提供いたします。

*2025年6月時点

【このような方へおすすめ】

・税負担を減らしたい

・社会保険料を減らしたい

・福利厚生を拡充したい

・退職金対策、資産形成をしたい など

まずは、お気軽に資料請求・お問い合わせください!