中退共と小規模企業共済の違いは主に「掛金」「支給金額」「税制優遇」の3つです。また、従業員が加入対象に含まれる中退共と違い、小規模企業共済は中小企業の代表者や役員、個人事業主が対象なのも違いです。

いずれも企業の福利厚生として利用できますが、制度設計には大きな違いがあり、メリット・デメリットもあります。

福利厚生として新たに制度を取り入れたくても、以下のような疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。

「中退共と小規模企業共済の違いが分からない」

「中退共と小規模企業共済よりも福利厚生に向いている制度はある?」

本記事では、中退共と小規模企業共済の制度の違いを解説します。福利厚生としてさらにおすすめできる企業型DCの特徴・メリットや、他の制度との違いもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

中退共(中小企業退職金共済)とは

中退共とは、中小企業の事業主が「勤労者退職金共済機構」と退職金共済契約を締結し、従業員の退職金を積み立てる制度です。正式名称は中小企業退職金共済で、略して中退共(ちゅうたいきょう)と呼ばれます。

中退共を運営するのは厚生労働省が管轄している「独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部」です。会社が毎月掛金を支払って従業員の退職金を積み立て、退職する従業員は中退共から直接退職金を受け取ります。

加入できる企業には一定の要件があり、常時雇用する従業員の数または資本金・出資金が業種ごとに定められた基準に該当する必要があります。

| 業種 | 基準 |

| 一般業種 | 常用従業員数が300人以下または、資本金・出資金が3億円以下 |

| 卸売業 | 常用従業員数が100人以下または、資本金・出資金が1億円以下 |

| サービス業 | 常用従業員数が100人以下または、資本金・出資金が5千万円以下 |

| 小売業 | 常用従業員数が50人以下または、資本金・出資金が5千万円以下 |

中退共の加入資格

中退共に加入している企業に所属する従業員は、全員が加入するのが原則です。ただし、以下の従業員に関しては加入させる必要はありません。

- ・期間を定めて雇用される従業員

- ・試用期間中の従業員

- ・短時間労働者 など

また、企業の役員や個人事業主、個人事業主の配偶者に加入資格はありません。ただし、従業員が同居親族のみの企業で同居親族との使用従属関係があれば加入可能です。

中退共の掛金

中退共の掛金は「5,000円から30,000円まで」です。計16段階の掛金額の中から、事業主が従業員ごとに任意に選択できます。

| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |

| 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |

| 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |

| 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |

短時間労働者は、特例として以下の掛金での加入も可能です。

| 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |

また、掛金額は途中で増額・減額が可能ですが、従業員に負担させる行為はできません。

中退共には掛金の助成がある

中退共には、大きく分けて2種類の助成があります。

- 新規加入掛金助成

- 月額変更(増額)助成

「新規加入掛金助成」は、新たに中退共に加入する事業主に対して掛金の一部が助成される仕組みです。加入後4ヶ月目から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を、1年間にわたって国から補助が受けられます。

また、短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)は、「掛金の2分の1」に上乗せして以下が助成されます。

- ・掛金月額2,000円の場合は300円

- ・掛金月額3,000円の場合は400円

- ・掛金月額4,000円の場合は500円

ただし、「同居の親族のみを雇用する事業主」など助成の対象外になる事業主もいます。中退共に加入する前に、自社が新規加入掛金助成の対象になっているかは事前に確認が必要です。

「月額変更(増額)助成」は、18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合に増額する金額の3分の1を国から助成してもらえます。20,000円以上の掛金月額からの増額は対象外です。

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が提供している退職金制度です。積み立てた掛金に応じて、将来に共済金を受け取れる点は中退共と変わりません。

もっとも大きな違いは「従業員を対象にした制度ではない点」です。小規模企業共済の加入対象者は中小企業の経営者や役員、個人事業主などの事業者が該当します。

また、単に退職金を積み立てるだけでなく、事業資金に関してさまざまな貸付制度を利用できるのも特徴です。

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済は、法人代表者や役員、個人事業主が加入対象の制度です。

常時使用する従業員が20名以下(商業、サービス業は5名以下)の個人事業主および会社役員、共同経営者が対象です。

「常時使用する従業員」とは、共済加入時点で次の従業員を除いた、正社員として雇用されている方を指します。

【常時使用する従業員から除外される方】

- ・個人事業主

- ・共同経営者としての要件を満たす方(2人まで)

- ・家族従業員

- ・パート従業員

- ・アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方

ただし、共同経営者は個人事業主1人につき2人までの制限がついています。

なお、常時使用する従業員の数は共済加入時点での要件であり、加入後に従業員の数が増加しても、共済解約などはありません。

小規模企業共済の掛金

小規模企業共済の掛金は、加入者である法人代表者や個人事業主が自ら支払います。掛金の月額は「1,000円~70,000円」の範囲内で、500円刻みで加入者が任意に決定できます。

掛金の納付方法は、加入者本人名義の預金口座からの口座振替です。払込みのタイミングには以下の3つがあります。

- ・毎月納付する「月払い」

- ・事前に届け出た月に年1回、12ヶ月分の掛金を納付する「年払い」

- ・事前に届け出た月に年2回、6ヶ月分の掛金を納付する「半年払い」

なお、払い込んだ掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除となります。

中退共と小規模企業共済の違い

中退共は従業員向けの制度、小規模企業共済は法人代表者や個人事業主向けの制度という点に違いがありますが、制度の細かな部分も異なります。

ここでは、中退共と小規模企業共済の違いとして、以下の3つを解説します。

- ・掛金

- ・支給金額

- ・税制優遇

掛金の違い

両制度の掛金の違いは以下のとおりです。

- ・中退共:5,000~30,000円までの範囲で従業員ごとに一定の選択肢から設定可能

- ・小規模企業共済:1,000~70,000円まで500円単位で設定が可能

16段階の掛金から選択する中退共に対し、小規模企業共済は500円刻みで掛金を決められます。なお、中退共では、短時間労働者の場合、特例掛金月額として2,000円・3,000円・4,000円を選択して支払えます。

支給金額の違い

中退共で受け取れる金額は、基本退職金と付加退職金を合算した金額です。

中退共の基本退職金は予定運用利回り1.0%として定められています。法令によって利回りが変わる可能性がある点に注意が必要です。

一方、付加退職金は、運用状況に応じて基本退職金に上乗せされる部分です。掛金の納付月数43ヶ月目とその後12ヶ月ごとの基本退職金相当額に、当年の支給率を乗じた金額を退職時まで累計した金額が付加されます。

小規模企業の場合、掛金を6ヶ月以上積み立てれば、退職時や法人の解散時に基本共済金を受け取れます。基本共済金は、掛金月額と納付月数に応じて、共済事由ごとに定められた金額です。

税制優遇の違い

両制度の税制優遇の違いは以下のとおりです。

- ・中退共:掛金全額を損金または全額非課税にできる

- ・小規模企業共済:掛金の全額が個人の所得税控除の対象

形は違えど、掛金の全額が控除される点では共通しています。ただし、小規模企業共済では中退共のような国の助成制度はありません。

福利厚生を充実させるなら「企業型DC」の選択肢もある

従業員や事業者の退職金のために利用できる「中退共」「小規模企業共済」ですが、それぞれ以下のようなデメリットがあります。

| 制度 | デメリット |

| 中退共 | ・加入者が従業員に限定・掛金の減額には要件がある・加入後12ヶ月未満の退職では掛け捨てになる・掛金の上限が30,000円と少なめ |

| 小規模企業共済 | ・会社が解散した場合でも、加入期間が6ヶ月未満では掛け捨てになる・掛金納付月数20年未満の任意解約は受取金額が掛金合計を下回る |

福利厚生を充実させるなら、別の切り口として「企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)」の検討をおすすめします。

企業型DCは、従業員自身が資金を運用し、結果に応じて将来の受取金額が決定する年金制度です。積み立てた掛金と運用益の合計金額を60歳以降に受け取れるため、老後資金として活用できます。

企業型DCは原則として企業側が掛金を拠出するため、企業の福利厚生として活用が可能です。

企業型DCのメリットは数多くありますが、主な特徴には以下のような点があります。

- ・企業による補填負担が不要

- ・企業の法人税の節税が可能

- ・運用次第で資産が増える可能性あり

ここでは、上記の3つのメリットを解説します。

企業による補填負担が不要

企業型DCの場合、一般的な退職金制度と違って、企業の側が退職金の原資を積み立てる必要はありません。

退職金制度は従業員の勤続年数や業績などに応じて支給金額が決まっており、退職時に決まった金額を支給する必要があります。

一方の企業型DCは将来の受取金額が従業員自身の運用結果によって異なります。従業員が投資信託でリスクをとった運用をして仮に元本割れになった場合でも、企業側がカバーする必要はありません。

何らかの原資を別で積み立てなくても退職金の準備ができるのが、企業型DCのメリットです。

企業の法人税の節税が可能

企業型DCに加入して事業主が拠出する従業員の掛金は、全額が「福利厚生費」として損金算入できます。

| 【損金とは】 法人税の計算をするときに益金から差し引くことのできる「費用」「損失」を表す言葉 |

法人税は会計上の利益である益金から損金を差し引いた金額に対して課税されます。企業型DCを利用すると損金額が増えて益金が減り、結果として法人税の節税につながります。

運用次第で資産が増える可能性あり

企業型DCでは投資対象として元本確保型の定期預金や保険以外に、リスク性商品として「投資信託」を選択できます。

投資信託は預貯金のように元本が確保されていませんが、運用結果によっては資産が大きく増える可能性があります。運用次第で掛金を大きく上回る運用成果を得られるのは、リスク性商品に投資する企業型DCの大きなメリットです。

また、企業型DCでは運用中の利益の全額が非課税となります。通常の投資では利益の約20%が差し引かれるなか、企業型DCでは運用益に課税されずにそのまま再投資されます。

利益の全額を再投資できれば効率よく資産形成が進められ、将来受け取る金額の増額にも期待が持てます。

企業型DCとほかの退職金制度の違い

ここからは、企業型DCと中退共、小規模企業共済の制度の違いを解説します。

企業型DCと中退共との違い

企業型DCも中退共も、従業員の老後資金の確保ができる商品である点では共通していますが、制度内容に複数の違いが見受けられます。

| 企業型DC | 中退共 | |

| 制度の目的 | 老後の年金原資 | 退職一時金 |

| 対象企業 | 厚生年金適用事務所なら1名からでも導入可能 | 常用従業員または資本金・出資金に要件がある |

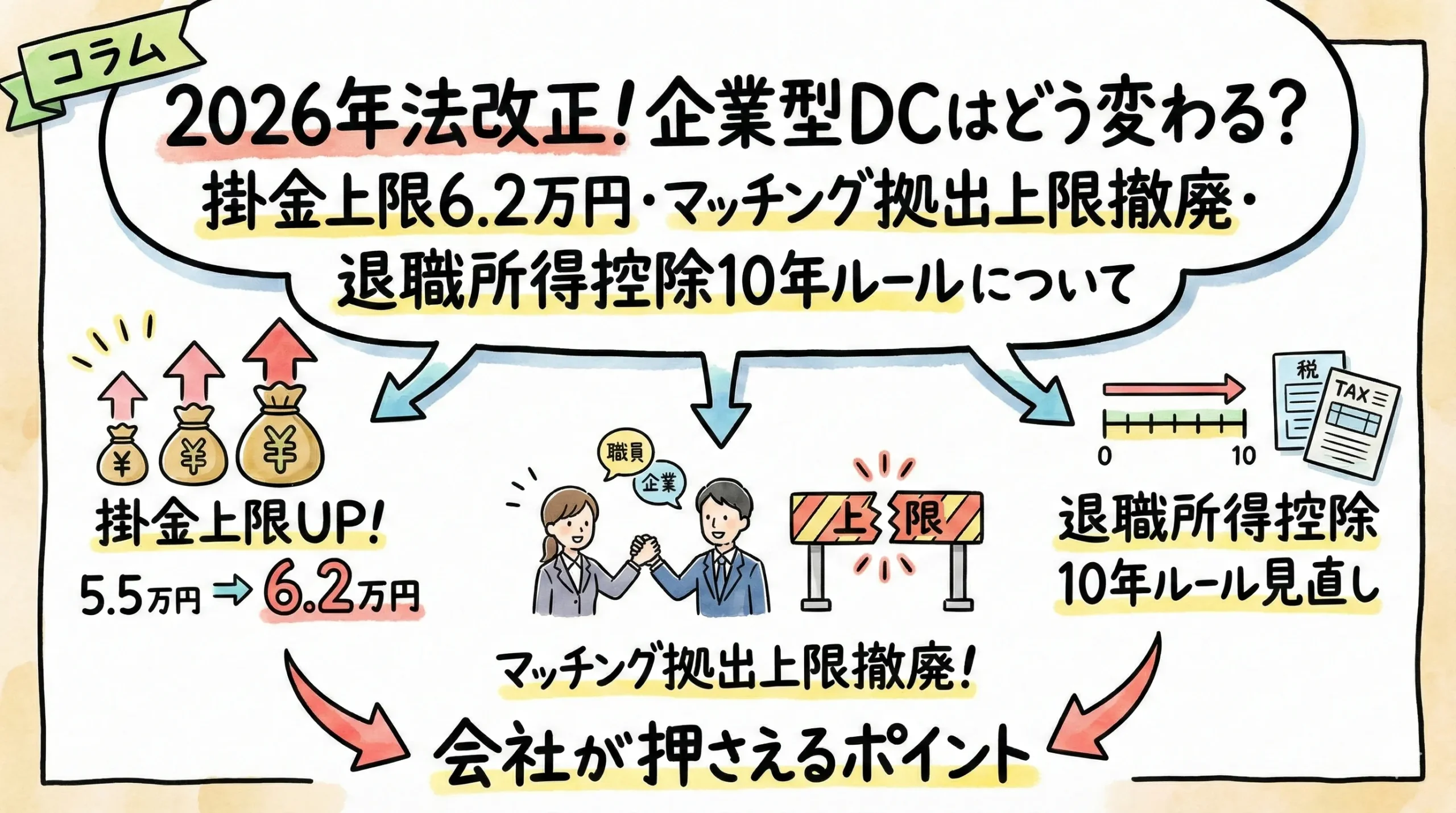

| 掛金 | 上限55,000円※ほかに企業年金を実施していない場合 | 5,000円~30,000円 |

| 運用利回り | ・運用する商品による・3%以上の利回りも可能 | ・1%※基本退職金部分の予定利率 |

| 関連法令 | 確定拠出年金法 | 中小企業退職金共済法 |

中退共は従業員が退職して退職金が支給されると、制度利用は終了します。一方、企業型DCは、従業員が退職後も他の制度へ移換し、個人で運用を続けられます。

また、企業型DCには「事業主返還制度」もあります。企業型DCの加入者が勤続3年未満の自己都合退職や懲戒解雇になった場合などに、事業主が拠出した掛金の全額または一部が返還されます。

企業型DCと小規模企業共済の違い

企業型DCと小規模企業共済の大きな違いは、加入できる方の範囲です。

企業型DCは役員も従業員も加入の対象ですが、小規模企業共済は中小事業を営む経営者や会社役員、個人事業主のみ加入できます。

また、企業型DCは将来の年金を私的に準備する制度であり、事業で困ったときの貸付金制度はありません。一方、小規模企業共済は貸付金制度の利用が可能です。事業を円滑に営めるように、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りられます。

さらに、解約できる時期にも違いがあります。企業型確定拠出年金は原則として60歳になるまで運用資金を受け取れません。

一方、小規模企業共済は途中解約が可能で、掛金の納付月数に応じて「納付額の80%〜120%相当」を解約手当金として受け取れます。

福利厚生を充実させるには企業型DCをおすすめ

企業の福利厚生になる制度として「中退共」「小規模企業共済」「企業型DC」の3つを紹介しました。

従業員の退職金制度は「中退共」が有名ですが、掛金の上限が低かったり、早期の退職で元本割れしたりなどのデメリットもあります。小規模企業共済は従業員が加入できなかったり加入から20年未満では元本割れしたりと、こちらも慎重に検討するべき点があります。

どの退職金制度を導入すべきか迷ったときは、企業型DCの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

企業型確定拠出年金を導入するなら、当社「株式会社マウンティン」にご相談ください。

株式会社マウンティンではグループ企業内に税理士、社会保険労務士、CFPなど企業型DC(企業型確定拠出年金)に詳しい専門家が多数在籍しております。企業型DCの基本的な概要の解説から、実際に導入するときや運用するときのアドバイス、出口戦略の解説までトータルなサポートが可能です。

事務手続きや制度導入の説明会、従業員の投資教育なども行っているため、企業型DC導入に関する疑問はすべて当社で解決できます。可能な限り手間をかけずに導入したい企業の方もぜひ一度ご相談ください。

【このような方へおすすめ】

- ・従業員の資産形成を後押ししたい

- ・企業の人材確保や離職率低下を実現したい

- ・福利厚生を拡充させたい

- ・法人税の節税をしたい など

今なら無料シミュレーションを提供中です!導入コストや節税効果を具体的にご提示します。また、管理負担を最小限に抑えたプランで、中小企業でも安心してスタート可能です。

【当社の強み】

- ・専門家サポート:CFP・税理士が導入から運用まで徹底支援

- ・安心のシミュレーション:節税効果と資産形成を具体的に計算

- ・豊富な実績:900社超*の導入支援で培ったノウハウ

*2025年8月時点

まずは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください。