近年、賃上げが叫ばれていますが、多くの中小企業は賃上げに踏み切れていません。

中小企業が賃上げできない理由には、原材料費の高騰や人件費負担の増大、価格転嫁の困難さ、収益力の低さなどがあります。

しかし、賃上げしないままだと、企業には人材流出や採用難などの深刻なリスクが待ち受けています。そこで、直接的な賃上げができない中小企業におすすめなのが、企業型DC(企業型確定拠出年金)です。

本記事では、中小企業が賃上げできない理由や賃上げしないリスク、賃上げの代替策として企業型DCを解説します。賃上げや代替案で、従業員の待遇改善や企業の負担軽減を実現させましょう。

株式会社マウンティンは、企業型確定拠出年金の導入から運用までをトータルサポートしています。900社以上*の企業へ導入した豊富な実績とノウハウで、貴社の課題に寄り添い、最適な支援をご提供します。

*2025年8月時点

この記事を読むとわかること

・中小企業が賃上げできない主要な理由

・賃上げしないことで企業が直面するリスク

・企業型DCが賃上げの代替策として有効な理由

・社会保険料負担を軽減しながら従業員満足度を向上させる方法

・企業型DC導入に向けた具体的なアクションプラン

まずは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください。

中小企業が賃上げできない理由は?

中小企業が賃上げに踏み切れない背景には、複数の構造的な問題が存在します。中小企業が賃上げできない主な理由は、以下のとおりです。

- ・原材料やエネルギーコストの高騰

- ・人件費負担の増大

- ・価格転嫁の難しさ

- ・収益力の低さ

要因を正確に把握することで、適切な対策を講じられるでしょう。

原材料やエネルギーコストの高騰

中小企業が賃上げに踏み切れない背景には、原材料やエネルギーコストの高騰があります。

仕入れ価格が上昇すれば、利益を確保するための余裕が縮小し、人件費に充てられる資金を確保できないケースが少なくありません。結果として、従業員の給与改善よりも事業継続に欠かせない原材料の調達を優先しなければいけない状況が生まれます。

特に近年はウクライナ情勢など国際的な不安定要因で、燃料や穀物をはじめとする資源価格が急激に上昇しました。

外部要因によるコスト増は企業努力だけでは吸収しにくく、経営を圧迫し、賃上げを見送る企業が少なくないのが実情です。

人件費負担の増大

人手不足が深刻化するなか、最低賃金の引き上げに応じる必要があり、一定の人件費増は避けられません。

しかし、従業員数が限られる企業では、一人当たりの業務量が多くなり、さらなる給与改善に充てる余裕を持ちにくいのが現実です。

さらに生産性が向上しなければ、売上や利益の増加は難しく、人件費の上昇を吸収できません。人件費が経営を圧迫すると、新たな投資や福利厚生の拡充も後回しになり、結果的に人材確保の競争力を失うリスクがあります。

価格転嫁の難しさ

原材料や人件費などのコストが上昇しても、その分を販売価格に反映できなければ利益は圧迫されます。

大手企業と異なり、中小企業は取引先や市場競争のなかで価格交渉力が弱く、希望価格で商品やサービスを販売できないケースが少なくありません。結果的に、コスト増加分の利益率低下を受け入れ、賃上げに充てる原資の確保が困難になります。

さらに値上げに踏み切れば、顧客離れや受注減少のリスクがあるため、慎重な判断を迫られます。

収益力の低さ

大企業と比べると、中小企業は売上規模が小さく、利益も限られているため、人件費を増やす余裕がありません。

また、売上や利益が比較的安定しにくく、原材料費や人件費の上昇が経営を圧迫するため、社員の給与を引き上げたくても、十分な原資を確保できないのです。無理に賃上げすると資金繰りが悪化し、倒産リスクが高まる可能性もあります。

賃上げしないとどうなる?賃上げしない3つのリスク

賃上げを実施しないことで、中小企業は深刻な経営リスクに直面します。短期的なコスト削減効果の一方で、長期的な競争力低下を招く可能性が高まります。

賃上げしないことで起こりうる主なリスクは次の3つです。

- ・離職率が上昇する

- ・新規人材を確保できない

- ・企業の評判が低下する

離職率が上昇する

給与が改善されないと、従業員の働く意欲や満足度が下がり、より良い条件を求めて離職する人が増えてしまいます。

人材が流出すると、現場の人手不足が深刻化し、残った従業員の業務負担が増大します。過重労働はさらなる不満を生み、離職の連鎖につながる可能性も少なくありません。

人材が定着しなければ、生産性は低下し、顧客対応や業務品質にも悪影響が及びます。最終的には競争力を失い、経営悪化や倒産のリスクに直結する場合もあります。

新規人材を確保できない

賃上げせずに給与水準が低ければ、求職者は条件の良い他社を選び、人材不足が加速する可能性があります。結果として、優秀な人材が集まりにくくなります。

さらに賃上げしない企業は、従業員を大切にしない会社と判断され、ブラック企業の印象を与えかねません。求人を出しても応募が集まりにくく、採用難が長期化するおそれがあります。

人材不足が続けば、事業拡大は難しくなり、既存社員の負担が増大します。人材不足の悪循環を防ぐためには、賃上げや代替となる制度を取り入れることが重要です。

企業の評判が低下する

中小企業が賃上げできない状況が続くと、企業の評判や信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。

就職活動の口コミサイトやSNSなどで待遇に関する評価が広まりやすく、否定的な声が採用活動に影響を与えることもあります。

また、給与改善に積極的でない姿勢は、従業員や求職者だけでなく、市場や取引先からも成長性に欠けると不安視されやすいでしょう。評判が下がれば、新たな取引や協力関係の構築に悪影響が及びます。

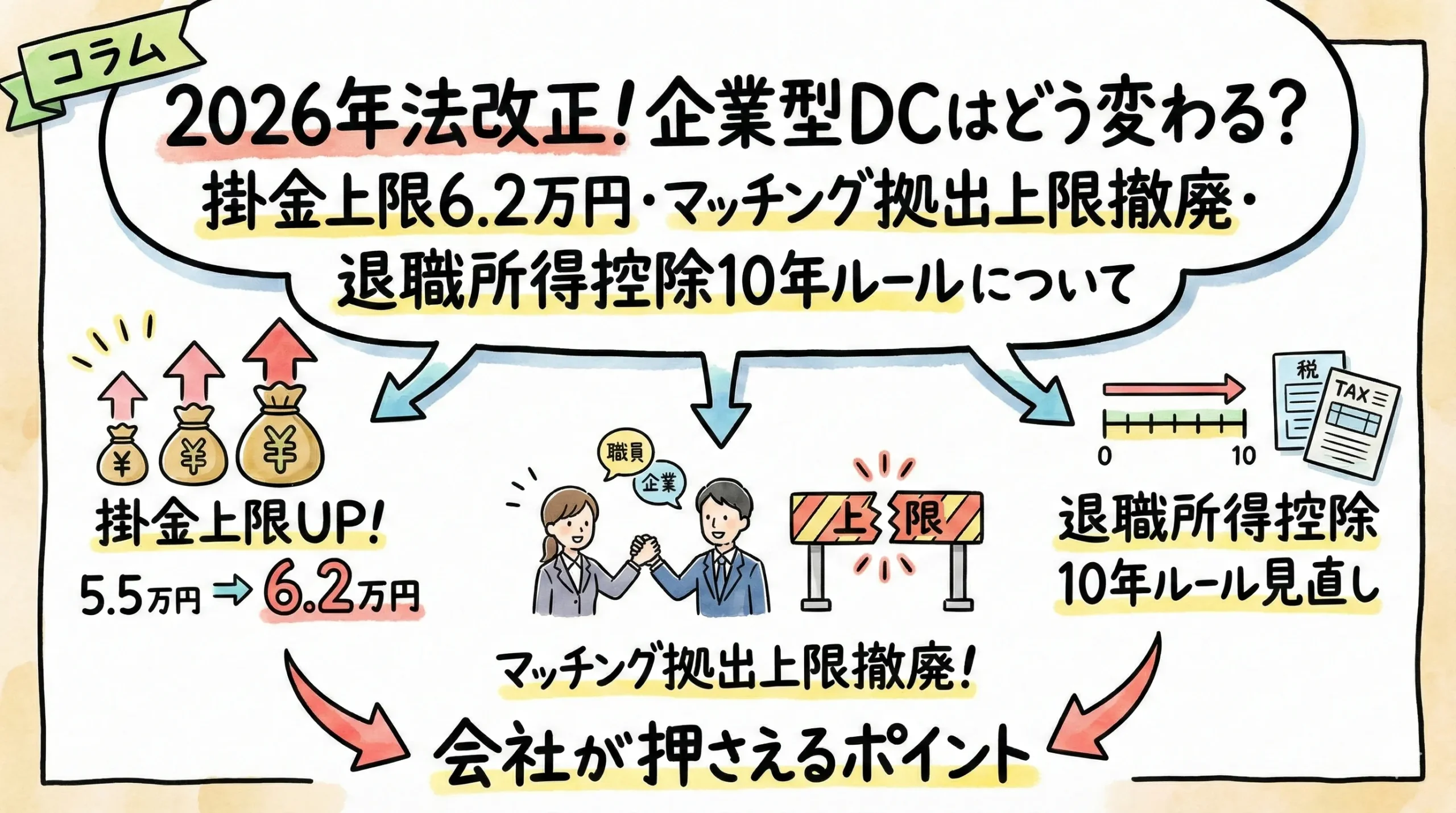

賃上げできない中小企業には「企業型DC」の導入がおすすめ

現在、賃上げが強く求められていますが、実際に給与を上げても税金や社会保険料の負担で手取りがほとんど増えないケースも少なくありません。従業員の満足度につながりにくく、企業にとっても負担だけが大きくなる恐れがあります。

そこで有効な手段となるのが、企業型確定拠出年金(企業型DC)です。企業型DCは福利厚生の一環として導入でき、直接的な賃上げが難しい中小企業にとって、従業員の待遇改善と企業負担の軽減を両立できる制度として注目されています。

ここでは、企業型DCの導入をおすすめする主な理由を詳しく解説します。

福利厚生として従業員の老後資金を準備できる

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が従業員の退職金制度として導入できる福利厚生のひとつです。

従業員は自分のリスク許容度に合わせて運用商品を選べるため、効率的に老後資産を準備できます。

また、転職時には積み立てた年金資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)などに移換でき、資産を持ち運べる点も大きな特徴です。

さらに、福利厚生の充実は満足度やモチベーションの向上につながり、優秀な人材の確保や離職率の低下にも効果があります。

社会保険料の負担を軽減できる

企業型DCへの拠出額は社会保険料の算定基礎から除外されるため、企業と従業員の双方で保険料負担が軽減されます。

企業型DCの掛金は給与から控除されるため、その分給与総額が抑えられ、社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額も下がります。結果として、従業員の保険料負担が減るだけでなく、会社が負担する社会保険料も同時に抑えられるのです。

賃上げ対策で企業型DCを導入するために、まずは無料相談してみよう

本記事では、中小企業が賃上げできない理由や賃上げしないリスクを解説しました。また、賃上げの代替策として企業型DCをご紹介しました。

直接的な賃上げが難しい中小企業にとって、企業型DCの導入は、負担を増やさずに従業員の資産形成を支援できる有効な選択肢です。

企業型DCで福利厚生を強化することで、離職率の低下や採用面の評価向上にもつながり、賃上げしないことのリスクを解消できます。

ただし、企業型DCの導入には専門的な知識が必要となるため、経験豊富な専門家への相談がおすすめです。制度設計から運営管理まで、包括的なサポートを受けることで、企業型DCを円滑に導入できます。

まずは専門家に相談して、自社に最適な導入プランを検討してみましょう。

株式会社マウンティンは、企業型確定拠出年金の導入から運用までをトータルサポートしています。900社以上*の企業へ導入した豊富な実績とノウハウで、貴社の課題に寄り添い、最適な支援をご提供します。

*2025年8月時点

まずは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください。