「医療法人に勤める医師でもiDeCoに加入できるのか」

「医師がiDeCoを始めることによる税制優遇を詳しく知りたい」

このようにお悩みではありませんか?

結論、医療法人に勤める医師でもiDeCoに加入でき、高所得者が多い医師が始めることで大きな税制メリットが期待できます。

さらに、医師がiDeCoと併用できる制度として「企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)」もあり、福利厚生の一環として医療法人による導入が可能です。

本記事では、医療法人で知っておきたい「iDeCo」の基礎知識や注目するべき税制優遇、iDeCoと併用して導入できる企業型DCの概要や企業型DC導入のメリット、iDeCoとの違いなどを解説します。

株式会社マウンティンでは、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入から運用まで、ワンストップでサポートいたします。

これまでに850社以上*の企業様の導入を成功に導いた実績があり、税理士や社会保険労務士、CFPなどの専門家が在籍するグループの強みを活かし、貴社の課題に最適な支援を提供いたします。

*2025年6月時点

【このような方へおすすめ】

・税負担を減らしたい

・社会保険料を減らしたい

・福利厚生を拡充したい

・退職金対策、資産形成をしたい など

まずは、お気軽に資料請求・お問い合わせください!

医療法人が知っておきたい「iDeCo」の基礎知識

iDeCoは正式名称を「個人型確定拠出年金」と呼び、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金に上乗せして老後資金を準備するための私的年金制度です。

iDeCoは公的な年金と違って加入者自身が任意の金額で掛金を拠出し、以下のような商品に投資を行います。

- ・定期預金

- ・生命保険

- ・投資信託

将来のリターンは拠出した掛金や投資商品の種類、運用の成果などによって異なり、60歳以降に元本と利益の合計を受け取ることが可能です。

受け取り方は一括受け取りと年金受け取りから任意で選択できます。

医療法人の医師でもiDeCo(個人型確定拠出年金)の制度利用は可能です。

加入できる人

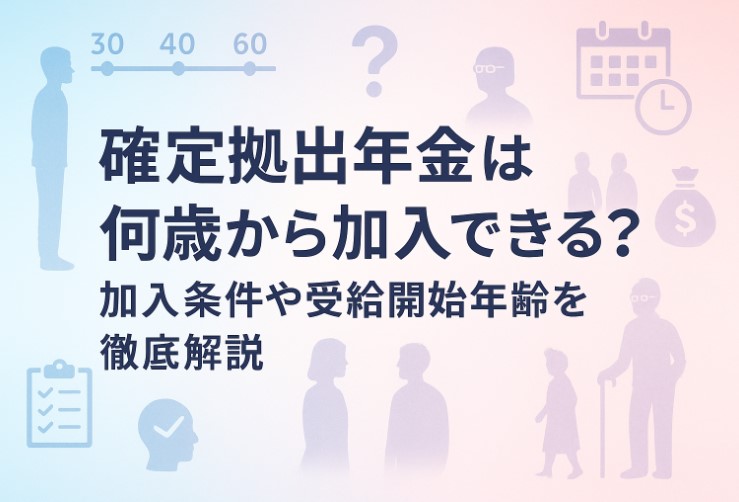

iDeCoに加入できる人は、国民年金の被保険者である方です。

| 国民年金の被保険者区分 | 加入対象者 |

| 第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生の方など |

| 第2号被保険者 | 会社員や公務員等の厚生年金の被保険者の方など |

| 第3号被保険者 | 国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方など |

| 任意加入被保険者 | ・国民年金の任意加入者 ※60歳以上65歳未満の方、または20歳以上65歳未満の海外居住者の方で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方 |

医療法人の勤務医は厚生年金と国民年金の両方に加入しており、上記の「第2号被保険者」にあたります。よって、iDeCoへの加入が可能です。

掛金の上限額

iDeCoの掛金は最低5000円から1000円刻みであり、上限額は国民年金の被保険者区分であるかによって変わってきます。

国民年金の被保険者区分と拠出限度額の関係は以下のとおりです。

| 国民年金の被保険者区分 | 拠出限度額 |

| 第1号被保険者 | 月額6万8,000円(年額81万6000円) |

| 第2号被保険者 | ・会社に企業年金がない会社員:月額2万3,000円(年額27万6,000円)・企業型DCにのみ加入している会社員:月額2万円(年額24万円)・DBと企業型DCに加入している会社員:月額2万円(年額24万円)・DBのみに加入している会社員:月額2万円(年額24万円)・公務員:月額2万円(年額24万円) |

| 第3号被保険者 | 月額2万3,000円(年額27万6000円) |

後ほど詳しく解説しますが、iDeCoと企業型DCは併用できます。

運用できる商品の種類

iDeCoで運用できる商品は以下の3つがあります。

- ・定期預金

- ・生命保険

- ・投資信託

iDeCoの運用管理機関は銀行や信用金庫、証券会社などさまざまですが、必ず3~35個の商品を選定して加入者に提示します。iDeCoの加入者は運用管理機関ごとに異なるラインナップの中から任意の商品を選ぶことができ、運用中に成績を加味して投資対象の変更も可能です。

iDeCoの税制メリットを最大限に享受するなら、上記のなかでも投資信託の運用が候補として挙げられます。

定期預金や生命保険は元本確保型の商品で、安全性が高い一方で大きく資産を増やすことはできません。運用益が少ないと、非課税のメリットも相対的に小さくなり、iDeCoの税制優遇を十分に活かしきれない場合があります。

一方の投資信託は、投資家からの出資をまとめて運用のプロが投資を行う商品で、元本割れのリスクがある一方、元本確保型の商品よりも高いリターンが期待できます。iDeCo内で投資信託を活用すれば、運用益が非課税となるため、特に所得税率の高い医師にとっては、運用成果次第で大きな節税メリットが得られる可能性があります。

医療法人がiDeCoに注目すべき税制優遇とは

医療法人に勤務する医師がiDeCoに加入すると、一定の条件下で大きな税制メリットを得られる可能性があります。老後資金の準備を進めながら、所得税や住民税の負担を軽減し、実質的な手取り額の増加が期待できます。

ここでは、医療法人としても把握しておきたい、医師がiDeCoを活用することで得られる3つの主要な税制優遇について解説します。

掛金の全額が所得控除

iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象であり、掛金の全額が所得控除されます。確定申告や年末調整で申告すると所得税と住民税の負担を軽減でき、資産形成と節税を同時に進めることができます。

特に医療法人で勤める医師のように高所得者は所得税率が高く、所得控除によって所得税率が下がると大きな税制メリットを得ることが可能です。

個人事業主では年間81万6,000円、医療法人の医師では最高27万6,000円の所得控除ができます。

節税できる金額は医師の年収と所得税率によって異なりますが、年間所得900万~1800万円未満(所得税率33%、住民税率10%)の医師が毎月2万円を拠出した場合、年間10万3,200円の税金が軽減できます。

| 【掛金の所得控除による節税額のシミュレーション】 iDeCoの掛金額 年間24万円×43%(所得税率33%+住民税率10%)=10万3,200円 |

運用期間中は非課税

iDeCoで運用している商品から分配金や売却益などの運用益が発生した場合でも、それらの利益には税金がかからず、すべて非課税で再投資が可能です。

通常、定期預金の利子や投資信託の売却益・分配金には20.315%の税金が課されますが、iDeCoの運用益はこの課税対象外となります。

たとえば、投資信託の分配金として5万円を受け取った場合、特定口座では約1万円が税金として差し引かれますが、iDeCo口座での運用益であれば課税されず、全額を再投資に充てられます。

このように、課税されなかった分をそのまま再投資できることで、複利効果が高まり、より効率的な長期の資産形成が可能になります。

受取時にも税制優遇がある

iDeCoでは拠出時と運用時だけでなく、60歳以降に老齢給付金(掛金と利益の合計)を受け取るときにも税制優遇があります。

例えば、iDeCoの老齢給付金を一括(一時金)として受け取る場合、加入期間によって以下のように退職所得控除の対象になります。

| iDeCoの加入期間 | 退職所得控除の計算式 |

| 20年以下 | 40万円 × 加入期間 ※80万円に満たない場合は80万円 |

| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (加入期間 – 20年) |

例えば38歳でiDeCoに加入して60歳で受け取る場合、「800万円 + 70万円 × (加入期間22年 – 20年)=940万円となり、940万円までは税金がかかりません。

一方、老齢給付を年金形式で受け取る場合は、公的年金などの収入と合算した金額が雑所得となり「公的年金等控除」が適用されます。

一例として、公的年金などに係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の雑所得金額の求め方は以下のとおりです。

| 受給者の年齢 | 公的年金など収入金額の合計 | 公的年金など係る雑所得の金額 |

65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |

| 60万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-60万円 | |

| 130万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |

| 410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 | |

| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 | |

| 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 | |

65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |

| 110万円超330万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |

| 330万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |

| 410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |

| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |

| 1,000万円以上 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 |

例えば60歳で受け取るiDeCoと公的年金の合計が100万円だったとします。100万円-60万円=40万円が雑所得となって課税されます。

企業型DCとも併用できる

iDeCoは単体で加入できますが、企業型DCとの併用も可能です。企業型DCはiDeCoよりも拠出限度額が高いため、併用することでより大きな非課税枠を活用できる可能性があります。

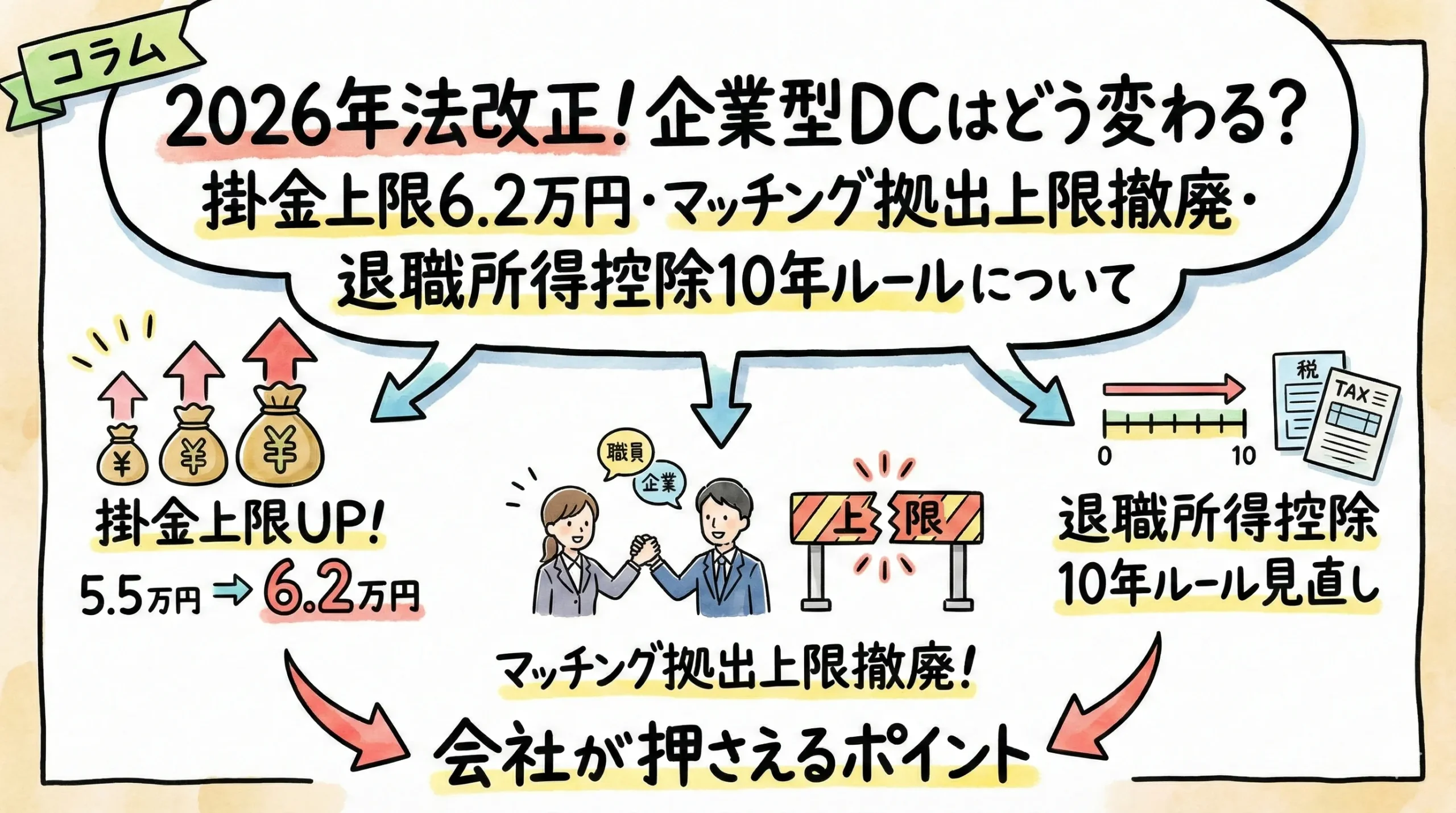

例えば第2号被保険者である厚生年金加入者が企業年金制度を持たない場合、iDeCoの掛金上限は月額2万3,000円です。一方、企業型DCの掛金は最大で月額5万5,000円まで拠出できます。

ただし、iDeCoと企業型DCの拠出限度額はそれぞれ独立しているわけではなく、併用した場合は合算で月額5万5,000円までという上限が設けられています。そのため、企業型DCで上限額の55,000円を拠出している場合、iDeCoへの追加拠出はできません。

さらに、企業型DCにおいて「マッチング拠出(従業員が自己負担で上乗せする制度)」を利用している場合も、iDeCoとの併用は制度上認められていません。この点にも十分注意が必要です。

医療法人がiDeCoと併用して導入できる「企業型DC」とは

医師が個人的にiDeCoに入るのとは別に、医療法人が企業型DCを導入し、福利厚生制度の一環として活用することも可能です。

企業型DCは企業(医療法人)が掛金を拠出し、従業員(医師)が自ら年金資産の運用をおこなう制度を指します。

ほかにも確定給付年金制度(DB)もあります。ただし、加入時に将来の受取金額が確定するため、運用に失敗して受取金額に満たない場合は医療法人が不足額を負担しなければなりません。

一方、企業型DCの場合は企業は掛金を拠出するだけで運用結果に責任を負う必要はありません。

また、企業型DCで積み立てられた資産は加入者本人の名義で管理されるため、仮に医療法人が倒産した場合でも、その資産は保護されます。

さらに、加入者が転職した場合でも、積立資産は転職先の年金制度へ移換可能であり、医師の継続的かつ効率的な資産形成を支援する制度設計となっています。

医療法人が企業型DCを導入するメリット

企業型DCの導入は医療法人にとっても大きなメリットがあります。

iDeCoと同様の節税効果と資産形成の後押しによって、医療法人の大きな課題である人材確保の一助となるでしょう。

ここでは、医療法人の経営者が享受できるメリットを中心に解説します。

事業主掛け金の全額損金算入が可能

個人が掛金を拠出するiDeCoとは異なり、企業型DCは、医療法人が加入者である勤務医の掛金を拠出します。

企業型DCの事業主が拠出する掛金は、全額の損金算入が可能です。

掛金の上限は加入者1人あたり月額5万5,000円であり、高額な掛金を拠出するほど、医療法人の収益から控除できる金額も大きくなります。

役員報酬を引き上げるだけでは、個人側に重い所得税負担が発生する可能性がありますが、企業型DCを活用すれば、報酬とは異なるかたちで医療法人の資金を効率よく個人に移転することができ、全体としての税負担の最適化が図れます。

iDeCoよりも掛金限度額が大きい

企業型DCは、これまでiDeCoのみに加入していた個人事業主の開業医が、医療法人化した際にも大きなメリットがあります。

iDeCoでは掛金の上限が月額2万3,000円に制限されているのに対し、医療法人化後に企業型DCを導入すれば、月額最大5万5,000円まで拠出が可能です。

確定拠出年金制度をiDeCoから企業型DCへ切り替えることで、積立可能額を大幅に拡充できるだけでなく、拠出額全体を法人の損金として計上できるため、効率的な資産形成と高い税制メリットの両立が可能となります。

役員1人から導入できる可能性がある

企業型DCでは、金融機関によって導入できる最低人数が異なります。たとえば、「50名以上」「100名以上」でなければ導入できないプランもあります。一方で、役員1名の法人でも導入できるプランを用意している場合もあります。

そのため、少人数体制の医療法人であっても企業型DCを柔軟に導入することができ、将来の資産形成に不安を感じている役員や経営者にとって、有効な老後資金準備の手段となります。

なお、株式会社マウンティンでは、役員1名の法人でも導入が可能です。

人材確保と定着率向上につながる

医療法人が企業型DCを導入することで、優秀な医師をはじめとする人材の確保・定着がしやすくなるというメリットがあります。

医療業界では、慢性的な人材不足や採用競争の激化が続いており、医療従事者の確保と定着は多くの医療法人にとって喫緊の課題です。

しかし、小規模な医療法人では、従来型の退職金制度を整備・運用することが難しいケースも少なくありません。企業型DCを退職金制度として活用することで、制度面の充実を図り、人材の確保や定着につなげることが可能になります。

また、制度導入は新規採用だけでなく、既存の医師やスタッフのモチベーション向上にも寄与し、結果として離職率の低下にも効果が期待できます。

医療法人が知っておきたいiDeCoと企業型DCの違い

医療法人は企業型DCを導入するにあたり、iDeCoとの違いを明確に把握しておくことが大切になるでしょう。

2つの制度とも確定拠出年金のメリットである、拠出時・運用中・受取時の税制メリットは一緒で、いずれも資産形成を後押ししてくれることに変わりありません。

iDeCoと企業型DCの違いは、掛金を拠出するのが「本人」か「法人」かです。

また、iDeCoと企業型DCでは、第2号被保険者が拠出できる掛金が異なります。iDeCoと企業型DCは、掛金の合計が55,000円/月を上限額として併用できますが、iDeCoのみでは2万3,000円/月までしか拠出できません。

移換に関しても違いがあります。iDeCoの加入者が企業型DCを導入している医療法人に転職すると企業型DCに移換できます。一方で企業型DCの加入者が退職した場合には、60歳まで積立金の引き出しはできず、iDeCoに加入することになります。

コスト削減につながる「選択制企業型確定拠出年金」とは

企業型DCの導入には、医療従事者の確保や離職率の低下といったメリットがある一方で、従業員の掛金を法人が全額拠出する点にコスト面の不安を感じる医療法人も少なくありません。

通常の企業型DCの導入が難しい場合は「選択制」の導入が新たな選択肢として検討できます。

選択制企業型確定拠出年金は、従業員が給与の一部をそのまま給与として受け取るか、企業型DCの掛金として拠出するかを選択できる企業型DCのことです。

資産形成に対する意識の高い従業員が任意で加入を選択できる制度設計になっており、医療法人のコストに関して大きく軽減が可能です。

また、選択した掛金分は課税対象の給与とみなされないため、従業員側にとっては所得税や社会保険料の軽減にもつながります。医療法人にとっても、福利厚生の充実とコスト最適化を両立できる制度として検討の価値があります。

企業型DCやiDeCoで資産運用するポイント

医師の業務は多忙であり、資産形成をする際は長期的にリスクの分散を図り、短期間で基準価額が大きく上下しないことを前提に運用を行うことが必要です。

加入者が企業型DCやiDeCoを運用する際は、以下の3点に注意して運用商品を決定しましょう。

- リスク分散を図る

- リスク許容度に合った商品を選ぶ

- 毎月一定額を積み立てる

企業型DCやiDeCoで運用できる投資信託は、種類によって投資対象が大きく異なります。

複数の投資信託を組み合わせることで国内外の株式や債券、不動産投資信託(REIT)などに分散投資できます。広範囲に分散投資するほどリスクを抑えた安定的な資産形成が可能になります。

また、企業型DCやiDeCoの投資対象には投資信託以外に「定期預金」や「生命保険」もあります。投資信託と比較すれば資産形成のスピードは緩やかながら元本保証になっており、リスク許容度が低いと自覚のある方の選択肢として有力です。

拠出できる金額は企業型DCなら毎月5万5,000円までありますが、一度決めた掛金の変更は医療法人ごとのプランで決まるため、手続きに時間がかかる可能性があります。毎月の掛金額は慎重に決定したうえで無理のない範囲で運用することが、長期の資産形成には大切です。

医療法人の企業型DCの導入例

ここでは、医療法人の企業型DCの導入事例として、医療法人YSS 平野歯科医院をご紹介します。

医療法人YSS 平野歯科医院は予防歯科をコンセプトに小児医療に特化しており、虫歯治療から歯並びの矯正まで総合的に小児歯科医療に尽力している医院です。

同医院では、歯科医院として明確な退職金制度がないなか、今後も安定して人材採用や定着を図るための選択肢として導入を決定しました。

投資によって資産形成をする企業型DCに対して当初はネガティブな感想を抱いていたものの、「長期の資産形成によって時間を味方にした投資ができる」「60歳まで引き出せないことで確実な老後資金として準備できる」などの特徴が決め手になった導入されました。

スタッフの疑問を迅速に回答できるサポート体制のもとで導入はスムーズに進み、アフターフォローとして実施した勉強会によってスタッフの方全員がログイン方法や掛金設定の仕方、投資信託の種類などのノウハウを体得できています。

企業型確定拠出年金で医療法人の経営力を強化!メリットや導入事例を詳しく解説

医療法人はiDeCoよりも企業型DCがおすすめ

本記事では、医療法人で知っておきたい「iDeCo」の基礎知識や注目するべき税制優遇、iDeCoと併用して導入できる「企業型DC」の概要や企業型DC導入のメリット、iDeCoとの違いなどをお伝えしました。

医療法人が企業型DCを導入すると、掛金を医療法人が負担して福利厚生として活用できます。また、iDeCoのみよりも拠出できる掛金も多く、医療従事者の人材の確保や定着、医療法人の節税などの多岐にわたる効果を期待できます。

企業型DCを導入するなら、当社「株式会社マウンティン」にご相談ください。

企業型DCの導入から運用までをトータルサポートしており、これまでに850社以上*の企業導入を成功に導いた実績とノウハウがあります。貴社の課題に寄り添い、最適な支援・サポートをご提供いたします。

*2025年6月時点

【このような方へおすすめ】

・医療法人の税負担を減らしたい

・医療人材の確保や離職率低下を実現したい

・福利厚生を拡充したい従業員に退職金制度を導入したい など

ますは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください