人手不足が叫ばれる昨今、就職・転職市場では優秀な人材を獲得するために退職金を含めた福利厚生の充実が課題になっています。中小企業の退職金制度といえばいわゆる「中退共」が利用されますが、果たして十分な水準といえるのでしょうか。

本記事では大企業と中小企業の退職金の水準や日本の退職金制度のなかでも中退共の退職金制度の概要、中小企業の退職金が少ない理由、退職金を充実させたい企業の選択肢になる「企業型DC」について解説します。

株式会社マウンティンでは、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入から運用まで、ワンストップでサポートいたします。

これまでに850社以上*の企業様の導入を成功に導いた実績があり、税理士や社会保険労務士、CFPなどの専門家が在籍するグループの強みを活かし、貴社の課題に最適な支援を提供いたします。

*2025年6月時点

【このような方へおすすめ】

・税負担を減らしたい

・社会保険料を減らしたい

・福利厚生を拡充したい

・退職金対策、資産形成をしたい など

まずは、お気軽に資料請求・お問い合わせください!

大企業と中小企業の退職金の水準とは

日本の企業規模を表す言葉として「大企業」と「中小企業」があります。

一般的には中小企業より大企業の方が若手人材の就職・転職先として人気ですが、給与水準だけでなく退職金を含めた福利厚生の充実度の違いも関係する可能性があります。

厚生労働省「賃金事情等総合調査」、東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」によると、大企業と中小企業の退職金の水準は以下のとおりです。

【大企業】

| 大学卒 | 2,139万6,000円 |

| 高校卒 | 2,019万9,000円 |

厚生労働省「令和5年賃金事情等総合調査」

【中小企業】

東京都内の中小企業659社の調査結果をもとにした「モデル退職金」

| 大学卒 | 1,149万5,000円 |

| 高校卒 | 974万1,000円 |

出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」

調査した機関や対象の年度こそ違いがあるものの、おおむね中小企業は大企業の約半分程度の退職金額が一般的な水準でしょう。

日本の退職金制度には4種類がある

ひとくちに「退職金制度」といっても、日本では主に以下の4種類があります。

| 退職金制度 | 概要 |

| 退職一時金制度 | 退職時に退職金が一括で支給される制度。退職金の計算方法は企業ごとに異なる |

| 確定給付企業年金制度 | 企業が運用した資金を退職金として受け取れる制度。運用成果に関係なく事前に約束された給付額が支給される |

| 企業型確定拠出年金制度 | 企業が掛金を拠出して、従業員自身が運用する制度。運用成績に応じて退職金額が変化する |

| 退職金共済制度 | 企業が中退共などの共済に加入し、共済から退職金が支給される制度。自社の力だけ退職金制度の導入が難しい中小企業が加入する |

今回は上記の制度のなかでも「退職金共済制度」「企業型確定拠出年金制度」のふたつについて紹介していきます。

中退共とは

中小企業の退職金制度と深い関わりがある制度が「中小企業退職金共済(以下、中退共)」です。

後述する企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)との違いを明確に理解するためにも、まずは中退共の退職金制度について理解しておきましょう。

ここでは中退共の退職金の全体像を解説します。

中退共の特徴

中退共とは、従業員に退職金を支給する資金力に乏しい中小企業のために準備された、退職金の準備を目的とした制度のことです。

以下のようなさまざまなメリットがあり、中小企業が導入しやすい制度設計となっています。

- ・掛金の一部を国が助成してくれる

- ・掛金が損金となる

- ・面倒な事務手続きが不要

中退共では新しく制度加入する事業主に対し、掛金月額の2分の1を加入後4ヶ月目から最大12ヶ月間、国が助成しています(上限5,000円)。

また、掛金を損金算入できるため、課税所得が圧縮されて法人税の減税が可能です。

また、単に掛金を積み立てておけるだけでなく、労働者が一定期間を超えて勤務することで、退職時に掛金よりも多い退職金を受け取ることが可能です。

退職金を受け取るための条件

中退共に加入している従業員が退職金を受け取るための条件は以下のとおりです。

| 【中退共の退職金を受け取る方法】 12ヶ月以上の勤務、掛金納付があること |

中退共を導入する企業では、労働者全員を加入させるのが原則であり、企業が中退共に加入していて労働条件をクリアさえしていれば、全員が退職金を受け取れることになります。

中退共を導入した中小企業は制度の概要と退職金の受給要件を従業員に周知しておくことが大切です。

退職金を請求する手続き方法

中退共の退職金の手続きの流れは企業ごとに細かな部分が異なる可能性もありますが、大まかな流れは以下のとおりです。

- 労働者が退職の意思表示を行う

- 会社側で退職金支給の手続きをする

- 労働者による「直接請求」

・労働者が退職の意思表示を行う

労働者に退職金を支給するには、労働者が会社を退職する意思表示が必要です。

・会社側の退職金支給の手続きをする

従業員から退職の意思表示を受けた会社は以下のふたつの手続きを行います。

- 共済手帳を労働者に交付する

- 中退共に対して「退職届」を送付する

・労働者による「直接請求」

会社が上記ふたつの手続きを終えたあとは、労働者から中退共に対して直接、退職金を請求します。※企業が請求手続きをするわけではない

中退共の退職金が少ない原因とは

中退共は中小企業が加入しやすい退職金制度として重宝されますが、大企業の退職金制度と比較すると従業員に支給される退職金が少ない傾向にあります。

中退共の退職金が少ない原因としては、以下の三つが考えられます。

- ・掛金の設定が低い

- ・加入期間が長期間になりづらい

- ・運用利回りが低め

ここでは、中退共の退職金が少ない原因として考えられる内容の詳細を解説します。

掛金の設定が低い

中退共に加入している企業の退職金が少ない理由の一つが「掛金の設定」です。

中退共に加入する中小企業は大企業ほど福利厚生に充てられる資金が潤沢ではなく、毎月の掛金を低めに設定している場合があります。

掛金は月5,000円~30,000円の間で設定できますが、掛金が少ないと運用できる資金も少なくなり、退職金は少なくなります。

中退共では新たに加入する事業主に対して、加入後4か月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間は国が助成してくれますが、2年目からは企業が全額を拠出します。2年目以降の掛金を問題なく拠出するため、そもそも掛金の設定が低めになると考えられるでしょう。

加入期間が長期間になりづらい

中退共の退職金は、設定した掛金月額に加入期間(掛金納付月数)をかけ合わせて退職金を計算します。従業員が中退共に加入する期間が短ければ退職金も少なくなる仕組みです。

中小企業では、一般論として、待遇が安定した大企業と比較すると人材の流動性が高く、従業員の定着率が低い傾向にあります。

勤続年数が短い従業員が多いことによって中退共の加入期間も短くなり、退職金が少なくなると考えられます。

運用利回りが低め

中退共の退職金が少ない理由の一つが「運用利回り」の低さです。

中退共に従業員が拠出した掛金は「独立行政法人勤労者退職金共済機構」が運用しており、運用利回りによって、加入者への付加退職金(利息に相当)の額が変動します。

運用利回りが低ければ元本にプラスされる付加退職金も少なくなり、退職金の総額も少なくなってしまいます。

中退共だけでなく、近年の低金利によって一部金融商品の運用利回りが低下しているとされています。

運用利回りが以前より低下した結果、退職金額に影響を与えている可能性があります。

中退共の退職金が少ない場合に増やす方法

前述のとおり、中退共の退職金額は少ない傾向にあり、労働者の帰属意識や満足感の向上に必ずしも寄与していない場合があります。

退職金制度を充実させたい場合、何らかの対策を打つ必要があります。

ここでは中退共の退職金額を増額する方法を解説します。

長期間にわたって加入する

中退共の退職金を増額する有効な手段の一つは長期間にわたって加入することです。

中退共の退職金は「掛金月額×加入期間(掛金納付月数)」で計算されるため、掛金が変わらなくても加入期間が長くなるごとに退職金は増額していきます。

社員の定着率を高めることができれば退職金は結果的に増額となり、さらなる満足度の向上を狙えます。

ただ、中退共の退職金が安いままでは社員の定着率の向上は見込めません。

中退共以外に、社員の定着率を上げる別の福利厚生を考える必要があるでしょう。

月の掛金を増額する

中退共の制度を利用しつつ退職金を増やす方法としては、加入期間以外に「月掛金」を増額させる方法があります。

中退共は従業員ごとに月額5,000円~30,000円の範囲で1,000円単位の掛金を設定できるため、毎月の掛金を増やせば従業員の退職金を増加できます。

前述の「加入期間を延ばす」ことは従業員が会社に在籍し続けることが前提であり、他の福利厚生の充実により満足度を向上させても、退職してしまえば退職金は増えません。

一方、掛金の増額は企業の判断で行うことができ、従業員全員の退職金を増加させられる点でメリットがあります。

ただし、助成金がなくなったあとは掛金の全額を企業が負担することになるため、制度を継続するための必要資金が増額するデメリットもあります。

他の制度と組み合わせ

中退共の退職金に不安がある場合は、他の退職金制度と組み合わせが可能です。例えば、確定拠出年金(企業型DC)を併用することで、トータルの退職金を増やすことができる可能性があります。

企業型DCは企業が掛金を拠出する一方、運用商品は従業員自身が選択します。

リスクをとって資産運用ができる「投資信託」を従業員自身が選択して運用が上手くいけば、中退共を上回る運用成果を得ることも可能です。

退職金を充実させるなら検討したい「企業型DC」とは

確定拠出年金は、企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する年金制度です。掛金は全額損金算入でき、給与とは別枠で積み立てられるため、退職金の上乗せに適しています。

ここからは企業型DCと中退共の制度を比較してみましょう。

企業型DCのほうが幅広い企業が利用できる

企業型DCと中退共を比べると、企業型DCのほうが幅広い企業で採用できます。

| 対象企業の条件 | |

| 企業型DC | 厚生年金の適用事務所※1名から導入可能 |

| 中退共 | 「常用従業員」と「資本金・出資金」の条件あり 例:製造業や建設業は常用従業員300人以下、または資本金・出資金が3億円以下の企業が利用できる |

企業型DCは、対象事業所の規模、業種に関わりなく導入が可能です。一方、中退共は企業の規模の制限があります。

企業規模の問題で中退共を導入できない企業でも企業型DCを導入できます。

企業型DCの受け取りは最短60歳から

企業型DCと中退共では、掛金と利益の合計を受け取るタイミングが以下のとおり異なります。

| 受け取りのタイミング | |

| 企業型DC | 最短60歳から75歳まで※加入期間によって受け取り可能時期が異なる |

| 中退共 | 従業員が退職した時点で受け取れる |

中退共は退職時に退職金を受け取れます。受け取った退職金はどのタイミングでも利用できるため、柔軟性が高いです。

一方、企業型DCは最短60歳まで受け取れないため、基本的には老後資金以外の用途では利用することができません。ただ、最短60歳まで受け取れないという特徴は老後資金を貯めたい人にとっては適しています。

企業型DCのほうが掛金が高額で効率的に資産運用ができる

企業型DCと中退共では、掛金の金額や想定される運用益が異なります。

| 掛金・運用益の想定 | |

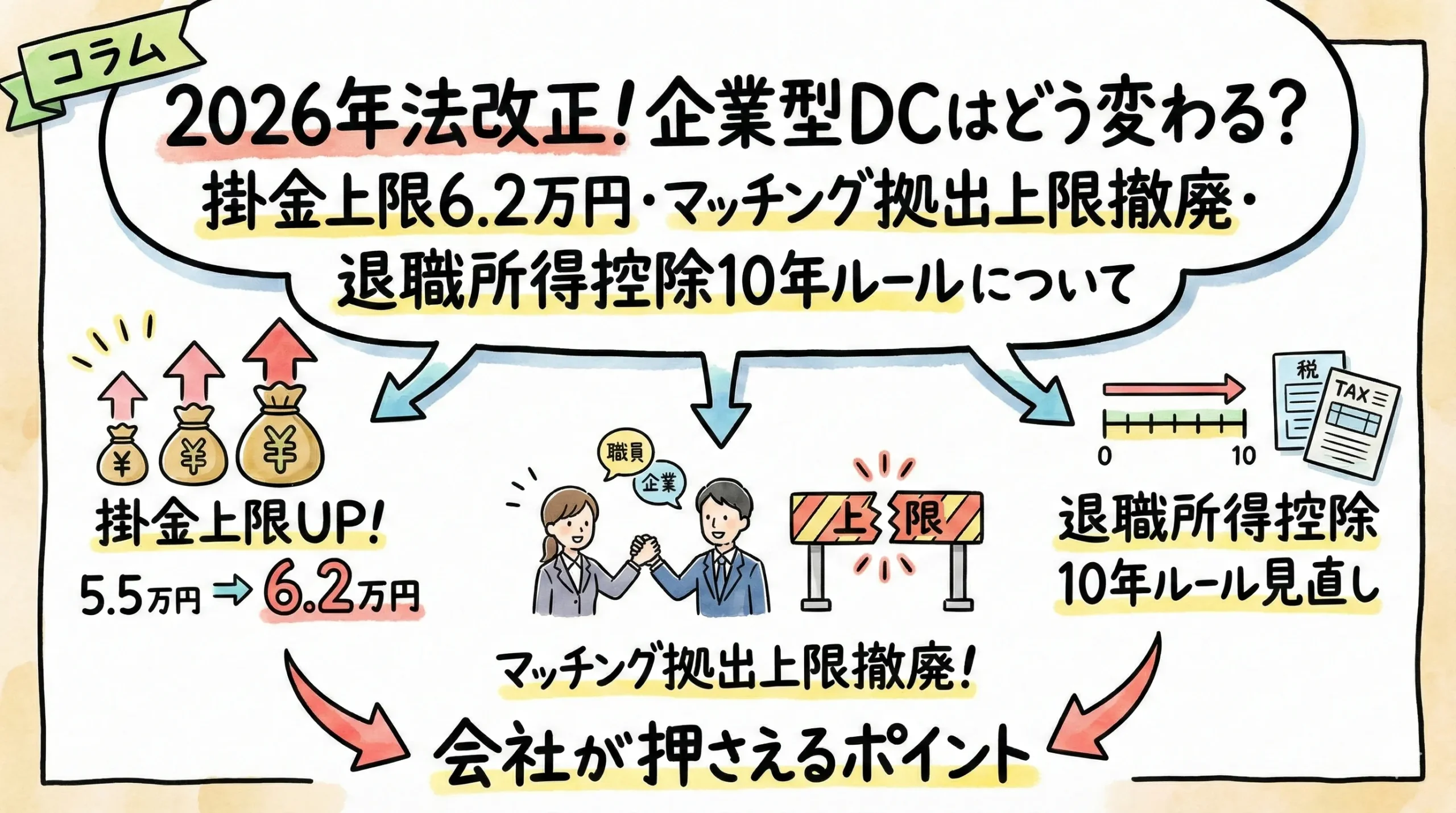

| 企業型DC | ・他に企業年金がない場合:月55,000円まで ・他に企業年金がある場合:月27,500円まで 【運用益の想定】約3%~5%程度(投資信託を選択する場合) |

| 中退共 | 月5,000円~30,000円まで 【運用益の想定】1% |

企業型DCの拠出上限額(掛金)は最大55,000円、中退共の拠出上限額は最大30,000円となります。

企業DCで月3万円以上の掛金を拠出することができれば、資産運用には企業型DCが有利になります。

また、運用利回りについても両者で異なります。

企業型DCは投資信託などの金商品に投資ができます。元本保証でない代わり、投資対象によっては年率3%~5%、さらに多くの利回りを確保する可能性もあります。

一方の中退共は基本退職金 + 付加退職金が退職金となりますが、基本退職金の運用利回りは1.0%とされています。

企業型DCは従業員が拠出する「マッチング拠出」もある

企業の拠出上限額は55,000円(他制度なしの場合)で、その範囲内で従業員が追加拠出できるマッチング拠出制度もあります。

従業員自らが掛金の一部を負担することで企業の掛金負担を減らしつつ、高額の運用が可能になります。

一方の中退共は新規加入事業主に限り、国が掛金月額の2分の1(上限5,000円)を最長12ヶ月間助成し、その後は全額を企業が負担します。

中退共から企業型DCに「移換」の手続きができる

「中退共よりも企業型DCのメリットのほうが大きい」と感じた場合、制度の「移換」を検討してはいかがでしょうか。

中退共から確定拠出年金(企業型DC)への移行が可能で、実際に移換する企業も増加傾向にあります。

実際、企業型DCを導入した「株式会社トレンド様」では、もともと中退共を導入していましたが、社員一人ひとりが①主体的に②将来に向けて資産を運用できる点に魅力を感じて企業型DCを新たに導入しています。

移換の手続きを行うことで、これまで中退共の加入者であった従業員は確定拠出年金の加入者となります。中退共の掛金納付月数や積立金額に応じて、確定拠出年金の資産額が決定する流れです。

関連記事:

退職金制度を拡充させるなら企業型DCがおすすめ

中小企業の退職金制度といえば「中退共」が一般的ですが、中退共は企業の掛金額が少なかったり、運用利回りが低いなど、満足度向上に寄与するほどの退職金にならない可能性もあります。

中退共と比較して、企業型DCは拠出限度額や運用の自由度などが利点といえます。

また、基本退職金の運用利回りが1.0%と決まっている中退共と比べ、運用次第でより大きく資産を増やせる可能性があるのも企業型DCの魅力です。

退職金制度の選択肢として企業型DCの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

企業型確定拠出年金を導入するなら、当社「株式会社マウンティン」にご相談ください。

株式会社マウンティンではグループ企業内に税理士、社会保険労務士、CFPなど企業型DC(企業型確定拠出年金)に詳しい専門家が多数在籍しております。企業型DCの基本的な概要の解説から、実際に導入するときや運用するときのアドバイス、出口戦略の解説までトータルなサポートが可能です。

事務手続きや制度導入の説明会、従業員の投資教育なども行っているため、企業型DC導入に関する疑問はすべて当社で解決できます。可能な限り手間をかけずに導入したい企業の方もぜひ一度ご相談ください。

【このような方へおすすめ】

- ・従業員の資産形成を後押ししたい

- ・企業の人材確保や離職率低下を実現したい

- ・福利厚生を拡充させたい

- ・法人税の節税をしたい など

まずは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください。