人材確保の切り札「企業型DC」。

しかし、法改正のニュースに不安を感じていませんか?

深刻化する人手不足と採用難の時代において、従業員にいかに長く、意欲的に働いてもらうか(リテンション・マネジメント)は、企業規模を問わず最重要の経営課題です。

その強力な一手として、また「選ばれる企業」になるための福利厚生の切り札として、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の導入を検討される経営者様・人事担当者様が急速に増えています。

企業型DCは、単なる退職金制度ではなく、従業員の資産形成を、個人の努力(iDeCo)だけに任せるのではなく、企業が主導して支援する「未来への投資」の仕組みです。

この制度が従業員の金融リテラシー向上やエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高める効果も期待されています。

しかし、まさにこれから導入を検討しようというタイミングで、気になるニュースを目にしなかったでしょうか。

「iDeCo改悪」「退職所得控除5年ルールが10年ルールへ」「実質的な増税ではないか?」

このような報道に触れ、「今から導入する制度が、従業員にとって不利になる可能性があるのか?」「税制が複雑に変わるなら、導入後のサポートが大変そうだ」と、不安を感じ、導入のアクセルを緩めてしまってはいないでしょうか。

もし、それが理由で導入検討を保留されているのであれば、非常にもったいない選択をしているかもしれません。

結論から申し上げます。

2026年1月の法改正(通称:10年ルール)を理由に、企業型DCの導入を見送る必要は全くありません。

今回の法改正は、一部の「出口(受取時)」の税制ルールが公平化のために見直される一方で、制度全体としては「入口(拠出時)」の選択肢が大幅に広がる「改善」がメインです。

本記事では、企業型DCの導入を検討されている担当者様が知るべき「法改正の真実」と、なぜ今こそ導入の好機なのかを、分かりやすく解説します。

1. まず結論:法改正でも「企業型DC導入の揺るぎないメリット」は一切変わらない

今回の法改正の議論は、すべて「老齢給付金をいつ、どのように受け取るか(出口戦略)」という点に集中しています。

ここで最も重要な事実は、企業型DCが持つ核となるメリット、すなわち「入口(拠出時)」と「運用中」の圧倒的な税制優遇には、今回の改正による影響が一切ない、ということです。

企業型DCの導入メリット(3つの税制優遇)を再確認しましょう。

メリット1:【企業側】掛金は全額「損金」に算入可能

企業が従業員のために拠出する掛金は、全額が法人税法上の損金として扱われます。これは、社会保険料の対象外でもあるため、同じ金額を「給与」として支給するよりも、企業のキャッシュフロー改善に大きく貢献します。福利厚生費でありながら、強力な節税対策となる点は、経営者にとって最大のメリットの一つです。

メリット2:【従業員側】運用中に得た利益(運用益)が全額「非課税」

通常、株式や投資信託で利益が出ると約20%の税金がかかりますが、企業型DCの口座内での運用益は、この20%が一切かかりません。利益がそのまま次の投資に回せるため、「複利効果」が最大化されます。

メリット3:【従業員側】従業員が自ら上乗せする掛金は全額「所得控除」

従業員がiDeCo併用やマッチング拠出で自ら拠出した掛金は、全額がその年の「所得控除」の対象となり、毎年の所得税と翌年の住民税が直接軽減されます。これは、単に貯蓄するだけでは得られない大きなメリットです。

▼ あわせて読みたい

2. 不安の正体「10年ルール」とは何か?(簡潔に解説)

今、巷で「改悪」と騒がれている「10年ルール」とは、具体的に何が変わるのでしょうか。

これは「出口(受取時)」、特に「一時金」で受け取る際の税制、「退職所得控除」に関わる話です。

「退職所得控除」とは?

退職金は長年の勤労への報奨として、税制上非常に優遇されています。「退職所得控除」という大きな非課税枠が設けられています。

(計算式例)勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数

(計算式例)勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

※控除額を引いた後、残額をさらに1/2にしてから課税されるため、税負担は非常に軽くなります。

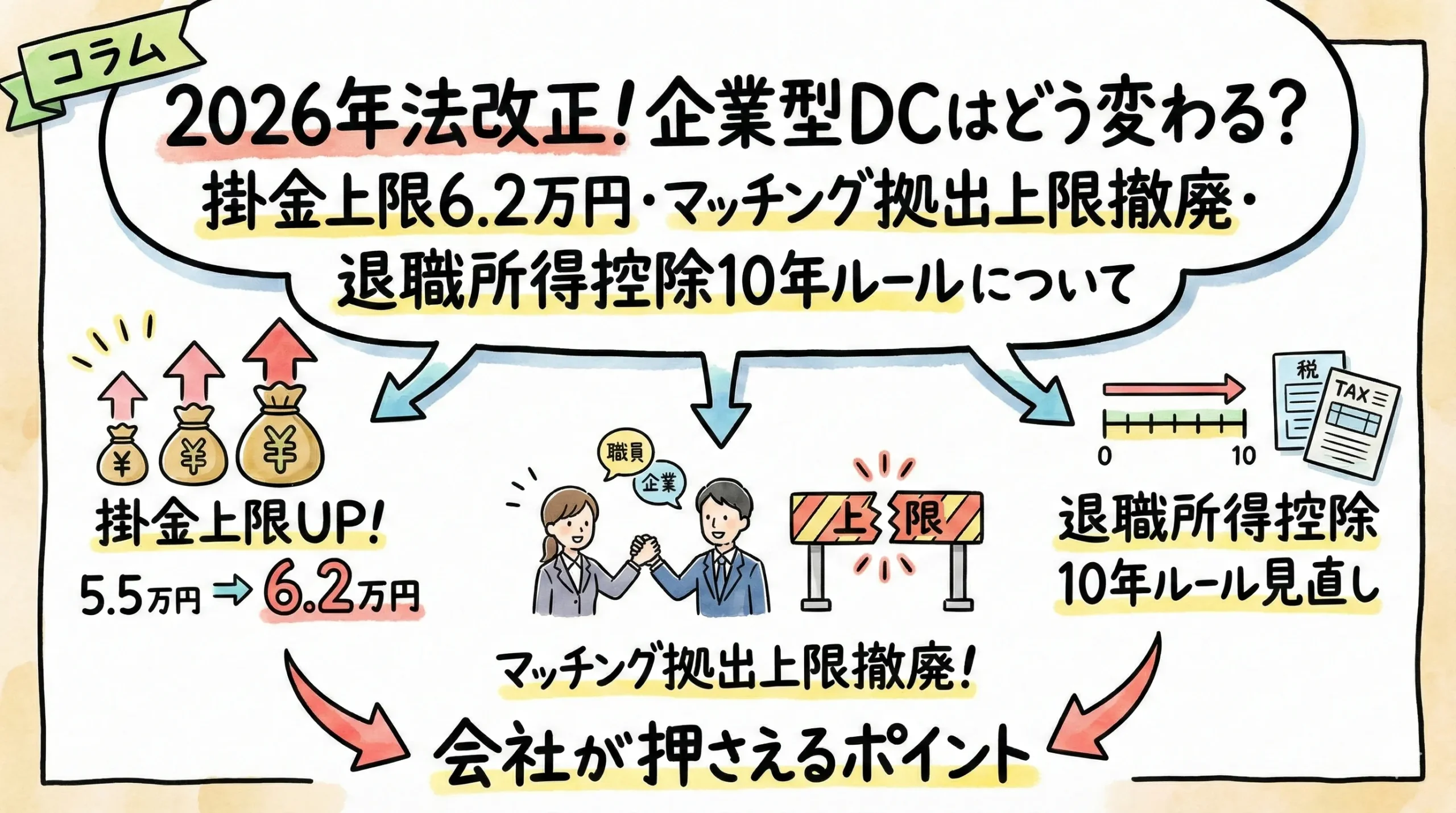

今回の変更点:「5年ルール」が「10年ルール」へ

この強力な退職所得控除ですが、複数の退職金(例:企業の退職一時金とiDeCoの一時金)を近い時期に受け取ると、控除枠が重複しないよう調整されるルールがあります。

- これまでのルール(5年ルール):iDeCo一時金を受け取ってから「5年」以上空ければ、企業の退職金でも有利に退職所得控除枠を活用できた。

- 変更後のルール(10年ルール):この間隔が「10年」に延長される。(※2026年1月1日以降の支払い分から適用)

例えば「60歳でiDeCoを受給、65歳で会社の退職金を受給」というプランの場合、税負担が増える可能性があるため、「改悪」と呼ばれているのです。

3. なぜ導入検討企業にとって「怖くない」と言えるのか? 3つの理由

理由1:影響を受ける従業員は「限定的」である

このルールの影響を受ける可能性があるのは、「①企業の退職一時金」と「②iDeCoの一時金」の両方を「10年未満」に「一時金」で受け取ろうとする従業員、という非常に限定的なケースです。「年金形式」で受け取るなど、柔軟な出口戦略を選べば影響は回避できます。

理由2:今回の法改正は「改善(拡充)」がメインである

「10年ルール」ばかり注目されますが、法改正の「本筋」は制度の拡充です。特に、企業型DC加入者がiDeCoを併用する場合の「iDeCo側の掛金は月額2万円まで」という上限が撤廃される点は、従業員の選択肢を広げる大きな改善です。

理由3:企業の役割は「出口の税務専門家」になることではない

導入後の複雑な手続きや説明を懸念されるかもしれませんが、ご安心ください。企業の役割は「機会の提供」であり、専門的なサポート(投資教育や出口戦略)は、制度導入時に選定する「運営管理機関」が担います。

4. なぜ「iDeCoに任せる」だけでは不十分なのか? 企業型DCに軍配が上がる決定的理由

「従業員が各自でiDeCoに入れば十分では?」という疑問はもっともです。しかし、企業の成長に繋げたいのであれば、その答えは明確に「No」です。

優位点1:資産形成の「スピード」と「到達点」が全く違う

最大の理由は掛金の原資です。iDeCoは従業員自身の給与から捻出しますが、企業型DCは企業が「上乗せ」で拠出します。これにより、従業員は現在の生活水準を維持したまま、将来のための資産形成をスタートできます。

優位点2:「全従業員」を等しくサポートできる公平性と網羅性

iDeCoは情報感度の高い一部の従業員に偏りがちです。企業型DCは、企業が制度として導入するため、全従業員が等しく資産形成のスタートラインに立つことができます。これは福利厚生が本来持つべき「公平性」の観点で重要です。

優位点3:従業員の実質的な「コスト負担」が軽い

iDeCoの各種手数料は個人負担ですが、企業型DCは多くを企業が福利厚生費として負担します。従業員にとって加入への心理的・経済的ハードルが圧倒的に低いのです。

結論:「制度」で従業員を支える姿勢こそが、企業の価値となる

企業が主体となって「企業型DC」という制度を用意することは、「私たちは、従業員一人ひとりの豊かな未来を会社として本気で支援します」という強力なメッセージになります。

この姿勢こそが、従業員のエンゲージメントを高め、採用市場における大きな魅力となるのです。

5. まとめ:変化を恐れず、従業員の未来のために「今、始める」選択を

今回の「10年ルール」への変更は、税制の公平性を保つための見直しです。それと同時に、国はiDeCoの掛金上限UPという「資産形成推進」のアクセルを強く踏み込みました。

この税制改正を、高速道路に例えてみましょう。

『今回の改正は、まるで高速道路の出口車線が、これまでの「500メートル先」から「1キロメートル先」に延長されるようなものです。これまで通りの感覚でいると、最適な出口を逃し、余分なコスト(税金)がかかるかもしれません。

しかし、事前にこの変更を知り、ルート(受取方法や時期)を再計画すれば、問題なく目的地に到達できます。むしろ、高速道路自体の制限速度が上がり(iDeCo上限UP)、より多くの荷物(資産)を運べるようになったのです。』

企業型DCの導入は、従業員の安心な老後を支えると同時に、優秀な人材の確保と定着を実現する、現代の企業経営における重要な「戦略的投資」です。

制度がさらに拡充される今こそ、導入の絶好のタイミングと言えるでしょう。

【お問い合わせ】

企業型DCの導入や制度設計には、税務・労務・金融の専門的な知識が不可欠です。「自社に最適な制度設計は?」「導入後の投資教育サポートは?」こうしたお悩みは、専門家にご相談ください。

株式会社マウンティンは、中小企業への企業型DC導入実績900社を突破。豊富な経験を持つ税理士、社会保険労務士、CFP(ファイナンシャル・プランナー)が一体となり、制度導入から運用サポート、従業員様へのきめ細かな投資教育まで、ワンストップで全面的にサポートいたします。

法改正のポイントを踏まえ、最適なプランを御社と一緒に構築します。まずはお気軽にお問い合わせください。